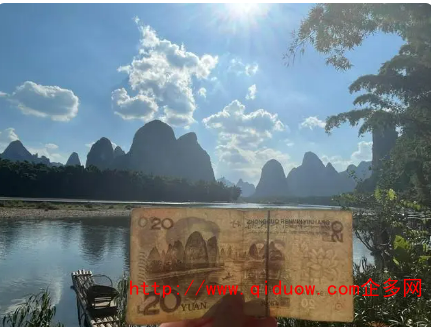

2022年7月24日下午,廣西桂林市陽(yáng)朔縣興坪鎮(zhèn),“20元人民幣取景地”,黃全德站在自己的竹筏上。新京報(bào)記者 吳淋姝 攝

黃昏已至,散落在岸邊的竹筏暫停棲息,戴著斗笠的漁民撐著筏子向江心劃去,此起彼伏的吆喝聲中,筏尾開出漣漪。竹筏兩端的火光暈染在江面,近處的圓潤(rùn)山丘悉數(shù)被照亮,搖頭擺尾的鸕鶿撲騰一聲扎進(jìn)水里。

令無數(shù)他鄉(xiāng)客留戀的“漓江漁火”,對(duì)出生在漁船上的廣西桂林市陽(yáng)朔縣興坪鎮(zhèn)漁民黃金忠來說,不過是兒時(shí)司空見慣的景象。風(fēng)里來雨里去,父親黃全德將竹筏撐到哪里,家就在哪里。

后來,沾親帶故的黃姓“船上人”陸續(xù)上了岸,到河道右岸的大河背村定居,被當(dāng)?shù)剞r(nóng)民喚作“興坪漁業(yè)大隊(duì)”。千禧年,第五套人民幣20元面額正式發(fā)行,紙幣背面印上了興坪山水、江面孤筏和一個(gè)漁翁。

“興坪漁業(yè)大隊(duì)”的漁民都知道,20元人民幣上的背景源自上世紀(jì)90年代初的航拍影像。人物模糊,斗笠遮擋了臉,拍攝者不知道被拍者是何人,被拍者也不曉得自己入了鏡。

2023年2月18日,陽(yáng)朔縣漓江景區(qū)發(fā)布訃聞,稱20元人民幣上的老爺爺黃全德駕鶴西去,終年94歲。

黃金忠清楚,真相就是,不能說父親就是那個(gè)漁翁,但也不能說父親不是。

黃全德走了,漓江邊的漁翁又少了一位。而20元人民幣上的漁翁依然守在漓江。看不真切的那抹身影,實(shí)則是全體漓江漁翁的縮影。

漓江邊的“漁翁模特”

時(shí)隔多年,每一個(gè)來陽(yáng)朔縣興坪鎮(zhèn)的他鄉(xiāng)客都向往能和20元人民幣上的漁翁不期而遇。

千禧年以后,“20元人民幣取景地”逐漸成為興坪的網(wǎng)紅打卡點(diǎn),更多的人由此知曉“陽(yáng)朔之美在興坪”。興坪的“漁翁模特”應(yīng)時(shí)而生。

截至目前,“興坪漁業(yè)大隊(duì)”接連走出黃月創(chuàng)、黃全德、黃六五等10余位老漁民,憑借合影和撒網(wǎng)捕魚表演吃起“旅游飯”。

有的漁民甚至?xí)钢糯蟀娴?0元人民幣背景圖,主動(dòng)向游客介紹,自己就是紙幣上漁翁的真身。“當(dāng)年小竹筏上的這個(gè)人。”

2022年7月24日下午,廣西桂林市陽(yáng)朔縣興坪鎮(zhèn),“20元人民幣取景地”。新京報(bào)記者 吳淋姝 攝

2022年7月24日下午,記者在“20元人民幣取景地”見到了黃全德、黃六五等幾位家住“興坪漁業(yè)大隊(duì)”的漁翁。他們頂著近40攝氏度的高溫,分散在岸邊,各自忙碌著,互不干擾。

“政府從成千上萬的漁民當(dāng)中,選了我。那是1993年,我32歲。當(dāng)年拍的時(shí)候,就是大氣球吊個(gè)籮筐,在245米的高空照的。水位比現(xiàn)在還高一米多。”一位黃姓老伯向新來的一批游客說起開場(chǎng)白。記者身旁的本地導(dǎo)游明白他在編故事,但從不點(diǎn)破。

鋪墊得差不多,該表演了。戴好斗笠,披上蓑衣,黃伯將筏子撐至河道中央,指著岸上一個(gè)正在直播的女士,“美女,只能看不能照。沒給錢,不要拍我。”“那他們都在拍呢?”“他們都是出了錢的。”她隨即將手機(jī)對(duì)準(zhǔn)別處。

黃伯斜持船槳拍擊水面數(shù)次,之后抓起筏子上的一只黑鸕鶿放在竹竿一頭,高高舉起,上下?lián)u晃之間,鸕鶿的翅膀頻繁張開合攏,“大展鴻圖。”

“好,下面捉魚了啊。”他從竹簍里撈出一條小魚甩向遠(yuǎn)處,“來了啊,一二三,呃呵。”一邊低沉吆喝,一邊用竹竿敲打水面。剛剛“大展鴻圖”的那只鸕鶿沒入江水。不到4秒,鸕鶿銜著魚冒出頭,向主人游去。魚被掏出放回竹簍,“好,再來一次啊。”

鸕鶿捉魚表演告一段落,緊接著是撒網(wǎng)捕魚。細(xì)細(xì)密密的漁網(wǎng)被高高拋起,在空中舒展開,最后落下,呈半球形向江面罩去。但他還不滿意,“剛剛沒撒好,我再來兩次啊。手機(jī)、相機(jī)準(zhǔn)備好。”

2022年7月24日下午,廣西桂林市陽(yáng)朔縣興坪鎮(zhèn),“20元人民幣取景地”,一個(gè)漁翁在表演撒網(wǎng)。新京報(bào)記者 吳淋姝 攝

待黃伯將筏子撐回岸邊,游客排著隊(duì)同他、竹筏、鸕鶿和背后的漓江山水合影。一名女游客坐在筏子上不知如何擺造型,“美女,你一只腿往前伸,對(duì)對(duì)對(duì),這樣才能顯出大長(zhǎng)腿。”擺什么姿勢(shì)、從哪個(gè)角度拍好看,他有自己的心得。

黃伯自幼在漁船上長(zhǎng)大,他查過家譜,確認(rèn)自己是家族的第14代漁民。不遠(yuǎn)處的幾個(gè)“漁翁模特”他都認(rèn)得,一個(gè)村的。不過,他幾乎不跟他們搭話。“他們都是贗品。”他壓低聲音跟大家講。

在本地導(dǎo)游眼里,名氣最響的“漁翁模特”要數(shù)黃全德、黃月創(chuàng)親兄弟,哥哥90多歲,弟弟80多歲。“兩人都慈眉善目,蓄著白胡子,和漓江山水完美貼合。”

黃全德坐在一頂遮陽(yáng)傘下躲暑。他頭戴斗笠,褲子挽到膝蓋上方,赤著雙腳。明晃晃的陽(yáng)光下,左側(cè)太陽(yáng)穴靠上的一片黑灰色胎記尤為顯眼。

他太熱了,皺著眉頭小口抿著剛從冷柜里拿出的瓶裝冰水。“這水太冰啦,爺爺你放一會(huì)兒再喝吧。”黃全德擺擺手,“沒關(guān)系。”

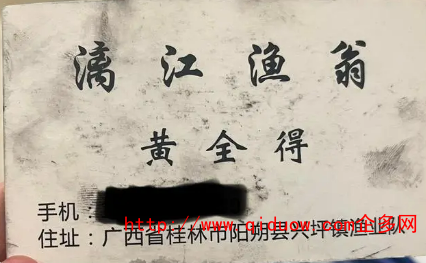

他遞給記者一張名片,上面加粗印著“漓江漁翁黃全得”、手機(jī)號(hào)和住址。他的兒子黃金忠解釋,“得”應(yīng)為“德”,應(yīng)該是打印店的人搞錯(cuò)了,因?yàn)槔先瞬蛔R(shí)字,也不曉得印得對(duì)不對(duì)。

又來了幾個(gè)想同他合影的游客。黃全德小跑著上了竹筏,兩只鸕鶿乖巧地躍上竹竿兩端,在他的指導(dǎo)下,游客將長(zhǎng)竿扛在肩上。黃全德一邊捋胡須一邊把右腳蹺在船槳上,笑哈哈地盯著鏡頭。

拋網(wǎng)、收網(wǎng)都是極費(fèi)力氣的活兒。表演撒網(wǎng)捕魚的這碗飯,高齡的黃全德是吃不動(dòng)了,只能靠合影補(bǔ)貼家用。他家離此地大概1.5公里的水路,早上來是逆水,通常小孫子開機(jī)動(dòng)船送他過來。傍晚回去是順?biāo)袝r(shí)候,黃全德不想麻煩家人,就獨(dú)自撐筏回家。

合影完,游客用手機(jī)掃了一下黃全德掛在脖子上的微信二維碼收款牌,按照剛才說好的,轉(zhuǎn)了錢過去。

游客走了,黃全德站在竹筏上整理他的漁具。如若不是胸前顯露的二維碼收款牌,這一幕“漓江漁翁”很難分辨出年代。

漁燈成了裝飾,漁翁成了模特,漓江山水如故。

興坪漁業(yè)大隊(duì)

千百年來,“漓江漁火”在沒有邊際的實(shí)景水墨畫卷中搖曳,一代代漁家兒女生存繁衍的命脈由它點(diǎn)燃。

自上世紀(jì)80年代,廣西桂林市陽(yáng)朔縣成為諸多外國(guó)游客駐足中國(guó)的第一站,“漓江漁火”從此亦搖曳在他們心間。

2022年7月24日下午,廣西桂林市陽(yáng)朔縣興坪鎮(zhèn),“20元人民幣取景地”放置的“漓江漁火”照片布。新京報(bào)記者 吳淋姝 攝

20元人民幣發(fā)行之后,更多的人知曉了“陽(yáng)朔之美在興坪”。

“興坪漁業(yè)大隊(duì)”現(xiàn)稱興坪鎮(zhèn)漁業(yè)居委,共122戶,約470人,其中常住興坪的大概220人。他們之中的大多數(shù)都姓黃,世世代代依靠打魚為生。

依照“興坪漁業(yè)大隊(duì)”漁民黃橋送的理解,紙幣上的漁翁沒拍清楚是好事。拍清楚了,一個(gè)人出名。拍不清楚,那就是漓江漁翁一起出名。

在興坪,黃橋送和父親黃月創(chuàng)算是最早一批試吃“旅游飯”的。

1987年,時(shí)年15歲的黃橋送輟學(xué)后幫父親打魚。一些接待外賓的旅游團(tuán)開始雇父子二人當(dāng)模特,主拍“漓江漁火”。

黃橋送說,捕魚辛苦,“夏天熱,冬天冷。”當(dāng)模特不同,雇主不會(huì)要求在惡劣天氣拍照,相比入江,拍攝時(shí)長(zhǎng)短很多。“錢來得舒服、來得快。”哪怕當(dāng)時(shí)有“中間商”賺差價(jià),到手的小費(fèi)也比打魚多得多。

上世紀(jì)90年代初,黃橋送開始跑游船,行駛漓江精華游全段,一跑就是二十余年。黃月創(chuàng)則繼續(xù)和天南地北的人拍照閑談,這位在大風(fēng)大浪里搖擺慣了的漁民,一上汽車就犯暈,出不了遠(yuǎn)門的他鐘意在八方來客的口中了解外面的世界。

“現(xiàn)在找父親拍攝的人太多,好多我都拒絕了。不想讓他太辛苦,畢竟年齡在那里了。” 黃橋送提及,黃月創(chuàng)年輕時(shí)讀過一些書,是村里的“秀才”。做起模特后,面對(duì)漓江山水,他常常自導(dǎo)自演,氣質(zhì)深邃又不失靈動(dòng)。不少國(guó)內(nèi)外攝影師都愿意跟他合作。

黃金忠記得,父親黃全德的“江里飯”吃到70多歲,便去《印象·劉三姐》(大型桂林實(shí)景山水演出)劇組養(yǎng)了六七年鸕鶿。他一人專心飼養(yǎng)10多只,都是自己捕魚來喂。鳥兒通人性,他真心待鸕鶿,鸕鶿也喜歡他。“父親干得開心,但這活很辛苦。表演結(jié)束后都很晚了,他還要收拾捕魚裝備。”在家人的勸說下,黃全德辭去了劇組的工作。

2022年7月24日晚,廣西桂林市陽(yáng)朔縣,《印象·劉三姐》演員在展現(xiàn)“漓江漁火“。新京報(bào)記者 吳淋姝 攝

2008年,耄耋之年的他當(dāng)起了“漁翁模特”。

1991年出生的攝影師才才自幼在“興坪漁業(yè)大隊(duì)”長(zhǎng)大。在他的印象里,直到2008年,“漁翁模特隊(duì)”才初具規(guī)模。兒時(shí),他見到的游客以外國(guó)人居多,他們很喜歡跟漁民合影。然而彼時(shí),漓江的漁民尚未形成靠合照維持生活的風(fēng)氣。“那時(shí)候窮,給點(diǎn)小禮物都覺得很新奇。”

當(dāng)攝影師后,才才總愿意同黃全德合作拍“快照”,“漁翁模特”里,“找他比較多。”一來笑呵呵的形象貼切、動(dòng)作表情展現(xiàn)到位,二來為人寬厚、不計(jì)較。

近兩年,除拍“快照”,黃全德還時(shí)常參與漓江景區(qū)宣傳視頻的拍攝。每一次,他都極為認(rèn)真。拍攝間隙,說不順口的普通話臺(tái)詞他就反復(fù)念叨。才才記得,有一次,錄制視頻時(shí)有一句話老人家沒說好,非常自責(zé),覺得耽誤了大家時(shí)間,還懊惱地拍了一下頭。“他對(duì)自己要求很高。”才才跟他講,“沒關(guān)系,過了就算了。”

在“興坪漁業(yè)大隊(duì)”,黃全德是出了名的好脾氣。興坪鎮(zhèn)漁業(yè)居委黨支部書記、主任黃高遠(yuǎn)用一個(gè)詞形容:和藹可親。

合作近8年,才才只見老人家動(dòng)過兩回氣。一次是在江岸,有游客在黃全德棲在岸上的竹筏上嬉笑打鬧,亂動(dòng)他的漁具。那些都是老人家親手制作的寶貝。“誰讓你們動(dòng)我竹筏的?”他用本地方言吼了一嗓子,中氣十足。

還有一次在觀景臺(tái)。約拍的游客、才才、黃全德都在長(zhǎng)隊(duì)里排著,遇上插隊(duì)的游客,老人家忍不住了,“我那么大年紀(jì)都在排隊(duì)。”在才才看來,這是老人家“真性情”的一面。

才才最后一次見他,是在今年春節(jié)期間。遠(yuǎn)遠(yuǎn)的,才才望見老人家在漓江邊和游客說話。

黃金忠提及,自打去年11月“陽(yáng)了”以后,父親的身子骨便不如從前了。

漁民的田地在江里

龍?zhí)ь^當(dāng)天,2月21日清晨,黃全德以土葬的方式,長(zhǎng)眠在了家附近的一處山坡上。不算村里人,趕來送行的人亦不少,有的是同他合作過的攝影師,有的是僅和他有過一面之緣的游客。

遺憾的是,墓地的位置看不到漓江。“現(xiàn)在土地不好找。”兒子黃金忠知道,父親必定是想一直守望著漓江的。黃全德留下的兩只鸕鶿,已經(jīng)養(yǎng)了5年。黃金忠打算繼續(xù)養(yǎng)下去,有個(gè)念想。

黃全德曾跟兒子提起,很懷念在江里到處走的歲月。

51年前,黃金忠在漓江上出生。他排行老幺,上有一個(gè)哥哥,四個(gè)姐姐。一家人擠在六七米長(zhǎng),一米八寬的漁船上,全靠父親打魚養(yǎng)活。

捕魚的方式有兩種,一靠漁網(wǎng),二靠鸕鶿。用漁網(wǎng)捕魚的時(shí)日,黃全德半夜三四點(diǎn)就要撐著筏子出發(fā),彼時(shí),在漁船里的黃金忠和哥哥姐姐還在睡夢(mèng)中。下午兩三點(diǎn)前,父親需趕到集市將魚賣掉,一家人才能趕得上吃晚飯。

2022年7月24日下午,廣西桂林市陽(yáng)朔縣興坪鎮(zhèn),黃全德坐在一頂遮陽(yáng)傘下躲暑。新京報(bào)記者 吳淋姝 攝

用鸕鶿捕魚則要等到黃昏之后,竹筏上的漁火或汽燈能引來喜光的魚類。往往,筏子一撐,出去就是一晚上,回漁船時(shí)天色已發(fā)白。

鸕鶿一天喂一頓,一頓一斤多魚。“乖的時(shí)候多喂一點(diǎn)。但也不能喂太飽,吃太飽要耍懶,不干活。”

只身一人攜一葉竹筏、幾只鸕鶿入江,逢電閃雷鳴的天氣,一家人的心都懸著。要聽見父親歸來的響動(dòng),黃金忠才能踏實(shí)睡著。

和農(nóng)民不同,漁民沒有田地。江水就是漁民的田地,他們?cè)诶旖锶鼍W(wǎng)收網(wǎng),多的時(shí)候一天能撈四五十斤魚,少的時(shí)候三四斤。春天是漁民豐收的季節(jié),開春之后漲水,鯉魚、草魚、鯽魚等一下子就多了起來。

當(dāng)漁民想吃蔬菜水果,只有用魚來和農(nóng)民交換。“那時(shí)民風(fēng)淳樸,有時(shí)候一條魚就能換三四斤蔬菜。”黃金忠回憶,盡管如此,日子也過得清貧,一天吃兩頓飯,早晚各一頓。直到上世紀(jì)80年代中期,一家人才過上了一日三餐的生活。

漓江上生長(zhǎng)的黃全德沒念過書,稍微有點(diǎn)力氣時(shí)便幫著大人打魚。黃金忠五六歲時(shí),也能幫父親打打下手。“全家都會(huì)捕魚。但父親最專業(yè)。”

黃金忠七八歲時(shí),一家人上了岸,家從江上漁船遷至大河背村的房子里。黃金忠不再學(xué)習(xí)捕魚,被送進(jìn)學(xué)校念書。母親照舊編織漁網(wǎng),父親撐筏入江,養(yǎng)家糊口。

而黃高遠(yuǎn)的父母比黃全德一家上岸得早一些。1974年上岸,10年后,黃高遠(yuǎn)在大河背村出生。從小他便聽長(zhǎng)輩講,曾經(jīng)居無定所、漂在江上的日子很苦,半個(gè)月才能吃上一回豬肉。后來,黃高遠(yuǎn)的父親放下漁具,開上了游船。

1997年,不喜捕魚的黃金忠也開上游船,負(fù)責(zé)將游客從桂林?jǐn)[渡至陽(yáng)朔。水位高的時(shí)候,耗時(shí)3個(gè)多小時(shí),枯水期需4個(gè)多小時(shí)。

當(dāng)了20年的船長(zhǎng),頻繁途經(jīng)相公山、九馬畫山、黃布倒影、興坪佳境、20元人民幣背景等知名風(fēng)景點(diǎn)位。他靠看山頭和水流來辨別方向。每一次看,他都有難以名狀的體會(huì),“看不膩,越看越想看。”

懂漓江的人都知道,三四月看煙雨,九十月看倒影。黃金忠最愛10月份以后的漓江,沒有雨霧,山映在江面,水里的石頭和魚清晰可見,“真正的山清水秀。”

“江里飯”和“旅游飯”

黃金忠從沒走出過桂林,但他很清楚,家鄉(xiāng)的山水名動(dòng)天下。在上海工作的大兒子很少過問家族舊時(shí)的捕魚生涯。他跟家人說:外面的世界,比家里面更精彩。

在黃全德眼里,漓江山水就是他的全部世界。當(dāng)“漁翁模特”的近15年里,逢下雨天、發(fā)洪水,黃金忠都不肯讓他去江邊。“年紀(jì)大了,擔(dān)心他感冒。”

漁家兒女多有風(fēng)濕疾病,黃全德也未能幸免。風(fēng)濕導(dǎo)致他患有嚴(yán)重的駝背,陰雨天氣,膝蓋、手指關(guān)節(jié)等部位往往疼得厲害。

黃全德的妻子2009年中了風(fēng),走不遠(yuǎn)路,每日都要服藥。去年,一些好心的游客還提著慰問品到黃家看望。有人為此專門到漁業(yè)居委詢問,老人家一把年紀(jì)還去江邊掙錢,是不是為了給妻子買藥?

對(duì)此,黃高遠(yuǎn)透露,老人家有醫(yī)保、有高齡補(bǔ)助,兒女也有收入。當(dāng)“漁翁模特”更多的原因是閑不住。在他看來,像黃全德、黃月創(chuàng)這樣的高齡模特,從小到大在竹筏上長(zhǎng)大,對(duì)漓江的特殊感情,旁人很難感同身受。

即便后來上了岸,心也始終沒有上岸。本色扮演漁翁,其實(shí)是舍不得扔掉同漓江的連接。在江邊和年輕人說說話,也是排解孤獨(dú)的一種方式。

漓江上的觀光竹筏。新京報(bào)記者 吳淋姝 攝

雖說“漁翁模特隊(duì)”是從“興坪漁業(yè)大隊(duì)”走出的。但興坪鎮(zhèn)漁業(yè)居委不管理他們,“他們都是自己管理自己。”黃高遠(yuǎn)最多去給點(diǎn)建議,“收費(fèi)上要搞統(tǒng)一,不要不和諧。”

而今,居委的漁民八成以上都在吃“旅游飯”,撐觀光竹筏、開游船、搞民宿等。純依賴打魚為生的僅剩兩三戶人家。“漁業(yè)資源有限,光靠打魚養(yǎng)活不了。”黃高遠(yuǎn)回憶,自1995年以后,村里思路開闊的一撥村民便率先主端“旅游碗”。

2011年,漓江作為珠江的一條支流,開始實(shí)施禁漁期制度,禁漁期為每年的4月1日至6月1日。2017年,禁漁期調(diào)整為每年的3月1日至6月30日。“興坪漁業(yè)大隊(duì)”的漁民都很守規(guī)矩,知道這是保護(hù)“母親河”的舉措。與此同時(shí),更多的漁民因此轉(zhuǎn)型。

于“興坪漁業(yè)大隊(duì)”的大部分漁民而言,曾經(jīng)是靠山吃山,靠水吃水;如今仍是靠山吃山,靠水吃水。改變的,是吃飯的方法。嘗到“旅游飯”甜頭的漁民接連感嘆,這明顯比吃“江里飯”來得輕松。

就拿撒網(wǎng)捕魚表演來說,“好看,但不實(shí)用。”黃金忠擔(dān)心,隨著老一輩漓江漁翁的相繼離世,一些捕魚技法恐將失傳。

漓江景區(qū)鼓勵(lì)老的漁民帶著年輕的漁民習(xí)練訓(xùn)鸕鶿、撒網(wǎng)捕魚等經(jīng)驗(yàn),希望將漁翁的形象保留傳承下來。

用黃金忠的話說,“江里飯”和“表演飯”完全是兩個(gè)世界。因表演習(xí)得的江湖技巧,永遠(yuǎn)無法同潛入肌肉記憶的生存技能相提并論。

近兩天,黃金忠在收拾父親的遺物,漓江景區(qū)請(qǐng)他保留好老人家的斗笠、蓑衣、竹簍、竹排、汽燈等物具。其中一些是老人家用了一輩子的謀生工具。“跟表演的道具不同。”黃高遠(yuǎn)說,比如汽燈里的燈網(wǎng),“現(xiàn)在買都買不到了。”

今年春節(jié),“興坪漁業(yè)大隊(duì)”吃“旅游飯”的漁民忙得打轉(zhuǎn)。興坪的游客多得讓黃高遠(yuǎn)“驚嘆”,大年初五、初六都人潮不減。“不敢說復(fù)蘇,只能說超出預(yù)期。從來沒見過哪年春節(jié)有那么多人。”

現(xiàn)今,黃橋送不開船了,安心在家照顧老人。待他白發(fā)蒼蒼的那天,他也想走到漓江邊上,做“漁翁模特”,“漓江漁翁這張名片不想交給別人搞砸了。”

來興坪尋找“漓江漁翁”的他鄉(xiāng)客日日都有,“興坪漁業(yè)大隊(duì)”的漁民不忍心看他們失望而歸。

黃全德走后,“興坪漁業(yè)大隊(duì)”接連吹了兩天的嗩吶。這讓才才想起,老人家坐在江邊,時(shí)而自言自語講著母語“船上話”,時(shí)而哼唱漁歌的清晨和傍晚。

“四兩豬肉,就過田沖嘍。我從龍江出來到涵洞,我祖孫三代打魚耍勒,西瓜越老心越紅……”

新京報(bào)記者 吳淋姝